港区立郷土歴史館 (港区白金台) [郷土博物館]

日曜日、天気悪いし寒い。IKEAが中古家具を引き取ってリサイクルするとHPに載せているのでクソ重い組み立て家具を車に積み込んで港北店まで持っていったら使用感の無い新品同様以外引き取りませんとか言われてガックリ。そういう一番大事な事こそHPに載せておいてくれないかな?再度クソ重い家具を車に積んで帰宅、IKEA周辺は荒地なので家具を捨ててもバレないんじゃ?と思わないでもない。

無駄に疲れてしまいました。先日慶應義塾大学に行く用事があった際に港区立三田図書館の前を通りかかったら以前は最上階にあった郷土博物館が移転した旨の貼紙があったのを思い出した。図書館の上にあった時は本当に平日日中しか公開しておらず全く行く機会が無かったです、一度1月4日に行ったら閉まっていたし。扉の窓から暗闇に浮かぶコククジラの骨格標本を恨めしく見た記憶が蘇りました。

それが今では土日営業でしかも土曜日は20時まで公開していると言うのでリベンジに行ってくるか。原付で明治学院大前から八芳園を抜け目黒通り正面の筈、なのですが辿り着けない。路地みたいな狭い道をウロウロして旧公衆衛生院の建物は見えるが正面に行く事が出来ないとは呪いか?三光坂を下り白金台から白金に出てプラチナ通りへ、久々行ったらビルだらけになっていてビビリました。目黒通りで東大医科研前まで行っても入口が見つからないでやんの。

医科研内から入り口あるか?と思いきや無かった、日曜日でほぼ無人な上バイクの出入りは自由でしたので原付は乗り捨てて目黒通りまで歩くと案内看板あり。南北線の2番出口から出ると目の前なのですが車やバイクだととてもわかり辛いです。樹脂の覆いがある通路を進めば良いのですが正面に廻り旧公衆衛生院の建物を鑑賞してから正面入り口へ。左手に受付があり歴史館の常設展示だけを見るなら300円ですけど特別展は別途かかりますですと。特別展は興味が無かったので300円払って入場。

地下鉄博物館 (江戸川区東葛西) [郷土博物館]

山の日、船堀のまねきの湯が来月で廃業すると聞いたので行っておこうか。ならば前から行ってみたかった地下鉄博物館に行ってお気に入りな南葛西の味仙館でランチした後はまねきの湯でぐったりすると言う江戸川区満喫プランで完璧。原付を起動して357号線から環七を北上して東西線の葛西駅へ、ガード下に区営の駐輪場があるのでそちらへ停める。

ガード下を少し歩いて駅ロータリー前の入口へ、入ると受付で無償にて団扇を配布していましたがゴミになりそうなので貰わない。入場料220円は交通系カードで精算可能、懐かしの硬券が出てくるので懐かしくも無い改札にそれを通して入場。いや、今ならスマホのタッチでそのまま入れるんじゃない?その先には改札員が入っていた懐かしの集改札ボックスがありそう考えると改札口も進化しているかも。

鉄道系博物館のお約束で子連れ客がほとんど、鉄道だから男の子だよねと思いきや女の子連れもいます。幼児連れのパパママや孫連れの初老の人、小学生は展示よりも館内に点在するスタンプをコンプリートするのが忙しく展示なんぞほぼ見ていませんがこちらも大体両親同伴ね。入って一番奥にベビーカーの駐車スペースがあって本当にそう、ですので展示のボタン類は子供に譲って押さないように心掛けないと。

稲城市郷土資料室 (稲城市平尾) [郷土博物館]

日曜日は天気も良いので午前中に実家の草むしり。想定外に母が手伝ってくれたので捗って昼過ぎに一旦終了、と言うよりも腰が痛くて作業が続けられなくなった。そば屋でランチして帰宅してもまだ昼過ぎなので久々郷土博物館でも行こうかな?検索すると稲城市に郷土資料室と言うのがあるので行ってみよう。新百合ヶ丘から北上した辺りなので鶴川街道を下るか尻手黒川道を北上するか?と言うのは空いていそうな尻手黒川道で。

しかし尻手黒川道経由では鶴川街道の合流部分は新百合ヶ丘を通り過ぎているので少し東京側に戻り平尾中央通りへ左折。しばし進んでから右手の住宅地に入ると複合施設ふれんど平尾と言う施設があります。施設と言うよりも廃校した小学校、廃校がそのまま郷土博物館に転用される例は目黒区のめぐろ歴史資料館の例もあった。目黒区の展示は良かったので稲城市も期待して良いのだろうか?

外の駐車場奥に駐輪場があるのでそちらへ原付を停める。校舎からはビッグバンドなジャズがボーカル付きで聞こえてくるので練習か何かしているのだろうか?体育館も時間貸ししている風。体育館と校舎の間は雑草が生い茂っているのが現役の小学校ではなく廃校なのを物語っていますが花壇部分には野菜が植えられているので人の手は入っている。

横浜市歴史博物館 (横浜市都筑区中川中央) [郷土博物館]

久々に何もない日曜日、何処か郷土博物館でも行こうかな?と調布市を調べたら本日がピンポイントで臨時休館日だった。ならば過去何度か行こうとして結局1度も行った事が無い横浜市の歴史博物館に行ってみようか?何しろ茅ヶ崎城址が目と鼻の先にあるので享徳の乱関連の展示も充実しているんじゃないだろうか?小机城も近いし地元史の展示は良さそう。原付を起動して横浜国際プール前を通過するその名も歴博通りを進むとセンター北駅前の交差点に目的地、敷地の外に駐輪スペースがあるのでバイクはそちらに乗り捨てる。

ビルの谷間に正面入り口があり両サイドの円柱に「みんなでつなげる鉄道150年」展の案内幕が巻きつけてある。日曜日の郷土博物館ほど静かな施設はなくて、下手すると館内に私しかいないとか良くある展開ですがこれは子連れ客が多そうだ。入館して正面で検温とアルコール消毒を済ますと左手ミュージアムショップより受付は上と言われて階段を上って2階へ。特別展と常設展合わせて1200円は高くないですか?市区町村立なら自治体によっては無料だろうに。

特別展はどんな具合ですか?と尋ねると2~30分で出てくる人もいますと言われましたが小さい子連れならそれでも長い方だろうな。両方見る事にしましたがJAF割が使えるので2割引の960円で入場。左手の部屋が特別展ですので先ずはそちらから。冒頭の鉄道事業の歴史は横浜市電保存館から拝借して来たパネル展でこれならば市電保存館に行った方が良いのでは?しかし展示の後半は鉄道運営会社10社にスペースを丸投げした展示で各社工夫を凝らしていて面白かった。港湾部に貨物線が引かれているのは神奈川臨海鉄道と言う独立した会社が運行していたのは知りませんでした。崎陽軒も展示をしていて汽車土瓶やら醤油入れコレクションは見ごたえあり。

千葉県立中央博物館 (千葉市中央区青葉町) [郷土博物館]

今年の大河ドラマが面白いので前に行った亥鼻城の博物館に行って千葉常胤や上総介広常についてお勉強。帰りにふと県立博物館が先ほど前を通過した青葉の森公園にあると思い至って博物館のハシゴをする事に。しかし流石は県立博物館でして15時に行って閉館時刻の16時半までに鑑賞出来る広さじゃなかった、よって翌週にリベンジ見学をしました。以前行った「埼玉県立歴史と民俗の博物館」とまったく同じパターンでして、やはり県立博物館は最低でも見学に半日は要しますね。

北口駐車場にバイクを停める、高速の松ヶ丘ICから西口駐車場ならばすぐですがそちらに停めると博物館へは公園を横断しなければならない。入り口で検温と連絡先を書いてから左手の受付で300円を支払う、JAF割は使えません。なんと展示の8割位が自然科学でしかも順路としては先、歴史や民俗をじっくりと見たいなら前半は端折るしかないな。と思いましたがそれもシャクだったので2週続けて訪問した次第。

そんな理由でちゃんと順序通り見学、最初の地学コーナーは鋸山の採石場の岩盤を模した壁面があります。ブラタモリでお馴染みな中央構造線とか興味が無いなりに楽しめる展示になっていると言う。最近の千葉のトピックであるチバニアンについては動画で解説する力の入れようですがその脇に千葉石とか言う物もある、千葉石の原子記号を表記してあるのは県内の小中学校向け展示にしては専門的過ぎると思われますが地学を本格的に学ぶ高校生が授業の一環で来る事はあるのかそれとも大学生向けなのか。

袖ケ浦市郷土博物館_ (千葉県袖ケ浦市下新田) [郷土博物館]

隔週で日曜日はアクアラインを渡ってJAきみつの直売場へ買い物に行っているのですよ。3箇所ある直売場の1つであるゆりの里のすぐ先にある袖ケ浦公園内に袖ケ浦市の郷土博物館があると知りこれは見にいかねば。フラワーラインと呼ばれる広域農道を進むとゆりの里の切妻屋根が見えてくるので、そちらへ曲がり直売場前を今回は通過して右方向へ案内板の通り進むと駐車場は満杯。

日曜ではあるし袖ケ浦公園へ遊びに来たファミリーが多いのだろうか、東京モンだけにバックで駐車とか余裕ですので空いたスペースに車を突っ込んで博物館を目指す。通路にはイノシシに注意とあり右手は畑だね、坂を下ると古民家とアクアラインなるほど館と言うのもあるそうなのですが本日は3連休中日の大渋滞で既に往路で相当時間のロスをしているから見る余裕はない。切妻屋根が3つ並ぶ施設でして庇の下には竜吐水から近代の消防ポンプまでは屋外展示されているけど皆朽ち果てつつあり恐らく現役時代は消防団がピカピカにしていただろうに可動状態とまでは言わないが奇麗にしようとか思わないのだろうか?

中央正面の入り口から入場してコロナ禍ですっかりおなじみになった個人情報を書いて受付へ渡すと床の矢印シールが見学順序になっているからその通り進めとな、入館料は無料。アクアラインのパネル展を見つつ左手のミニシアターを見つつ進むと近現代の展示になってアレ?そのまま奥へ進むと江戸時代になるのでこれは現代から時代を遡っていくのか。そう言う風なコンセプトの展示でも無いのでシールは無視して反対側へ行って先土器時代から見る事にする。

神奈川近代文学館 (横浜市中区山手町) [郷土博物館]

ある日曜日、どこかの掲示板で「樋口一葉展」の告知を見てこれは行かないとね。会場は神奈川近代文学館でして港の見える丘公園内だそうなのでついでに園内観光もしよう。原付で元町中華街駅まで行くと公園内に屋内式駐輪場が有るのでそちらへ停める。恐らくちゃんと観光をするのは初めてなのでボウリング発祥の地から珍しい廃墟型施設のフランス領事館跡を見学しつつ展望台へ。ローズガーデンで写真を撮ってからイギリス館へ移動、噴水のロータリーにバスが入ってUターンするのを見て仰天してから目的地の文学館へ。

丘陵地にあるので2階が1階風、入館料800円はJAF割使えず。エントランスホールでは早速たけくらべの朗読動画を流しており、丁度信如の下駄の鼻緒が切れて美登利がやきもきする場面を読んでいたのでスツールに腰かけて聞く。展示は1階をまるごと使って、一葉の両親の話から一葉の没後の話までをブースに分けて展示してあります。最初に遺品などが展示してあり愛用の机や継ぎ接ぎの着物も、双方台東区竜泉の記念館でレプリカは見ましたが着物も本物?羽織を着ていればボロがバレない苦心作が良くわかると言う。それでも萩の舎での集合写真では当時の女性は手を隠す風習が有ったのに袖が短くて出来ない悔しい一枚が残っています。

生い立ちから順にやるので内幸町の生家はかなり現JR線寄りだったのだなとか父親が生きていた間は案外裕福だったのだなと。父と兄が共に事業を失敗して亡くなってから家運が傾きだしたところで家長になっていたのか。学校代わりだった萩の舎でも富裕層子女とは別のグループを作っていたとかで、明治期に亡くならず大正昭和と活躍し続けたら水平社運動に入れ込むかあるいはニヒリズムの人になっていたかもしれない。一葉がド近眼だったと言うのは今回の展示で初めて知りました、超文学少女なのでさもありなん。メガネは頑なに拒んでいたそうですが金銭的理由じゃないかな。

渋沢栄一記念館 (埼玉県深谷市下手計) [郷土博物館]

文化の日と言うか明治節、深谷に行って渋沢栄一関連を色々見てこようと思い立ちバイクで出発。しかし何を思ったか11月になったと言うのに夏物のメッシュジャケットを着て出かけてしまい高速が凄く寒い。花園ICで出るとETCの料金表示で休日割が本日より再開したのを知り嬉しい。花園からは毎度秩父方面に向かうので深谷方面に向かうのは初めてです。140号線をしばらく進んでから県道69号で左折して深谷駅方向に進む、左手にレンガ風駅舎が見えてきますが跨線の建物が歴史的建造物でもないだろうに。

先ずは駅前でランチしようと思いましたが違法駐車に警告するパトカーが駅前ロータリーを巡回している真後ろを追走している位なので流石に無理かなと。駅舎の写真を撮って駅前に早速ある渋沢栄一像を見て早々に立ち去る、大河ドラマで盛り上がっていると言うよりも新一万円札で盛り上がっている風な地元。69号に戻り北上すると深谷城址公園に入るのですよ、深谷上杉氏が古河公方に対抗して作った城だそうですが城郭の石組みも近年造られた物だね。その城内にある公民館が現在は大河ドラマ館になっている、駅起点で渋沢栄一関連の観光をすると2021年では最初に訪れる場所なのよね。

駐輪場にバイクを停めて公民館と言うか大河ドラマ館へ、入場して住所氏名を書かされるのは最近のお約束。その奥へ進むと入館料800円とな?確かに大河ドラマは毎週楽しく観ていますがお金払ってドラマの撮影小物を見たいとは思わないね、と思うもここまで来て引き返すのもアレなので入館。JAF会員なら20%引きで640円なのでそれで入る。館内は撮影禁止で昨今都内じゃ美術館でも撮影OKな風潮なのにこう言うのは言いたくないが地方の遅れているところ、皆さんスマホでバシバシ写真を撮っていたけど。

睦沢町立歴史民俗資料館 (千葉県長生郡睦沢町上之郷) [郷土博物館]

2021年の1月に千葉県大多喜町の水田から旧海軍零式戦闘機のエンジン部品と20ミリ機銃が発見されて、それが6月26日から9月26日まで睦沢町立歴史民俗資料館で展示されているのですよ。睦沢町て何処?大多喜町で発見されたのだから大多喜町で展示すれば良いのに。この数年隔週で君津市の農産物直売場に通っていますがその前は大多喜町のわくわく広場と言う民間のスーパーに通っていたので大多喜ならば多分勝手がわかります。しかし大多喜町には県立の博物館はあれど町立博物館が無いから隣町展示になったのかね。

地図検索をすると圏央道の茂原長南ICから一般道かな?と言っても勝手が分からないので家からカーナビに目的地登録して出発すると手前の市原鶴舞ICで降りろとな?いつも大多喜町のわくわく広場に向かう大多喜街道じゃないの、と思いきやすぐ県道148号へ左折。いきなりとんでもなく幅員の狭い道になりますがその先は千葉でありがちな幅員の充分にある県道になり148号線をひたすら進んで150号線に入ると目的地。施設よりもはるかに広い駐車場に車を停める。

コンクリートの2階建てながら千鳥破風もある切妻屋根です、駐車場側に窓が無いのが不気味ですが収蔵品の保管の事を考えたらそれで良いのか。隣のゆうあい館側に入り口があるので廻ってから階段を上がる、扉を開けると未整理の収蔵品だろうか?神棚が無造作に通路脇に積み上げてあって何だかね。解体前の廃屋から回収したとかなのでしょうけど魂抜くとかしたのか気になる。奥のカウンターで氏名や連絡先を紙に書くのはこのコロナ禍ではすっかり当たり前になりました、1階奥が常設で2階が特別展ですと。

横浜市電保存館 (横浜市磯子区滝頭) [郷土博物館]

さて日曜日、梅雨の終わりらしい今日も不安定な予報。熱雷雲は土曜日同様に奥多摩方向で発生して夕方に23区北部方向へ流れるだろうと言う希望的予測に基づき昨日入り口だけ滞在した横浜市電保存館に行ってみよう、第二江陽館の所在地確認で地図を見ていたらこんな場所に博物館があると思ったので。16号線から掘割川沿いに行っても良かったのですが石川町から地蔵坂を上り稲荷坂までの信号の無いワインディングコースを楽しんでから滝頭へ。四間道路沿いの来栄軒と言う良い感じの町中華でランチを済ませてから入館。

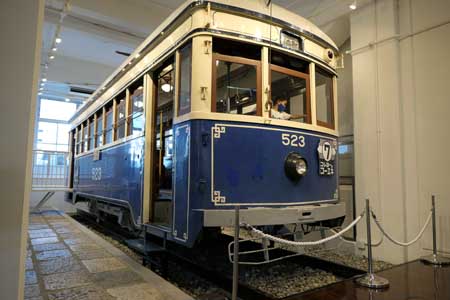

土曜日の閉館前はガラガラだった駐車場はほぼ満車、しかし入ってすぐ右手にある3台分の駐輪場は空いているしここなら見学中に雨が降っても大丈夫。入ると何処かの社会福祉協議会が子供を引率して来ていて入り口前パネルで記念撮影をしたり代表がまとめてお金を払っているのでしばし順番待ち。入館料は300円ですがここまで市バスで来たならば200円で入館できるそう、原付で来ちゃったしJAF割も無かったので300円払う。特に関所もなく売店のショウケースで半券をもぐでもなく入場できる、壁面には横浜開港以来現在までの市内の発展の歴史が図示されている。

13時40分頃入館、予定ではこの後すぐ近くの金晴湯に行きたいので3時間位は滞在しないとダメかな?やはり風呂屋には17時頃行きたいじゃないですか。エントランス奥にガシャポンが並んでいて鉄道系の博物館の常としてやはりメインは小さいお子様なのね、エントランス裏手にトイレがあるので用足しを済ませてから車両展示コーナーへ。この施設は現在市電保存館前バス停ですが元は滝頭車両工場だったそう、正面に広がる広大な市営バスのモータープールもその昔は市電の車両基地だったのだろうか。とは言っても流石に当時のままでもなく上階は市営住宅だとか、交通局の寮だと思っていた。

しかし車両展示コーナーは車両基地そのままっぽいな、500系から1500系までの6両の市電と展示の説明を読むに営業終了時に花電車に改造された無蓋貨車がそのままの状態で並んでいます。子供らに大人気なのは一番手前の500系でして、それは戦前の車両と言う歴史的価値でも何でもなく「チンチン電車」の所以であるベルのフットスイッチが残してあるのはこの車両だけだから。もう子供が踏み付けるようにボタンを押すのでチンチン!と鳴り続けています。この500系は台車が中央にしか無いので何とも古典的な路面電車の趣がありますが動画を見ると前後に激しく揺れていてコレが昭和44年まで運航していたのか。

![東京銭湯 [DVD] 東京銭湯 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61KVm%2B4AHZL._SL160_.jpg)